الحرية – علي الرّاعي:

كُنّا اعتدنا على الجدران، أن تكون عازلة للمطر، أو للبرد ربما، أو للخوف من اللصوص.. كُنّا اعتدنا أن نمشي بجوارها غاية «السترة»، وإن كنّا نخشى «آذانها» في بعض الأحيان، وكنا اعتدنا أن نعلق عليها لوحاتٍ فنية أو صوراً لأحبابنا..

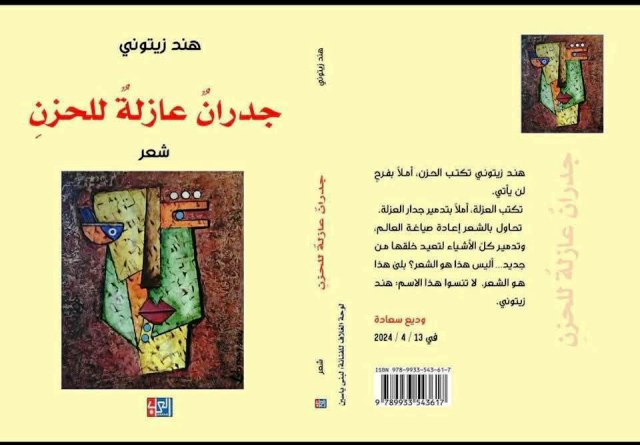

غير أن للجدران عند الشاعرة هند زيتوني مهمة لافتة، ومُدهشة في مجازها، إنها «جدران عازلة للحزن».. هكذا عنونت زيتوني أحدث إصداراتها الشعرية.. والحزن، بوصفه فعلاً مادياً ونفسياً، يفترض الاحتفاظ، والتراكم، بينما الجدران العازلة توحي بالفصل، الحماية، وربما المنع، نحن إذاً أمام مفارقة: عزلٌ ضد التراكم، وكأن الشاعرة تعلن رغبتها في بناء مسافة بينها وبين مخزون الألم، غير أن النصوص ستكشف أن هذا العزل لم يكن أكثر من غواية للاحتماء، فقد كان الحزن يتسرّب عبر كلِّ الشقوق.. ورغم طمأنينة الجدران غير أن المحتوى لا يقدّم وعداً بالنجاة، بل يضع القارئ في قلب السؤال!!

«الموتُ

شقَّةٌ تطلُّ على الكورنيشِ

ربما تقابلُ فيها كلَّ المشهورين

المأجورين والعائدين من حفلةِ الاعترافِ

وقد تساقطتْ أطرافُهم

وبليتْ ألسنتُهم

لم آخذْ حياتي على محملِ الجدِّ

كنتُ أصنعُ منها ثياباً مضحكةً

وأبقى أنا -المهرَّجَ–

خارجَ السيركِ..»

في نص «الموت شقّة على الكورنيش»، تقوم هند زيتوني بعملية إعادة تعريف للموت؛ الموت هنا ليس فاجعة ميتافيزيقية ولا عقاباً أخروياً، بل يتحوّل إلى فضاء شبه مدني: شقّة تطل على البحر، حديقة، نخب، موسيقا، وحرية قول.. هذا التدجين للموت لا يعني إنكاره، بل تحويله إلى ملاذ أخير:

“لن يعتقلَك مخبرٌ أو مأجورٌ..

ستلقي قصائدكَ المحرَّمةَ

دون أن يقاطعَك أحد..”

هنا يصبح الموت المكان الوحيد الذي تتحقق فيه العدالة الرمزية، إذ تسقط أنظمة الرقابة الأرضية، وتُستعاد الحرية المؤجلة.. لكنه في الوقت نفسه ليس خلاصاً كاملاً؛ فالنص يعود ليكشف صراعاً عنيفاً مع هذا الموت. هذا التذبذب يعكس وعياً شعرياً عميقاً: الموت مرغوب بوصفه فكرة، ومخيف بوصفه تجربة. هنا، يتحوّل الموت من حدث مفزع مجهول إلى فضاء مُراقَبة، بل إلى مكانة اجتماعية (شقة على الكورنيش) تتيح رؤية بانورامية ساخرة لعالم الأحياء. إنه ليس “رحلة شاقة”، بل استراحة أخيرة من “الكوابيس”. هذه الصورة تقلب كل التابوهات حول الموت. الموت هنا هو التحرّر النهائي: حرية التعبير “تنظّم مظاهرة سلمية”، «تلقي خطاباً بصوت جهوري»، حرية الترفيه «ترقص »، “تستمع إلى سيمفونية لبيتهوفن”)، وحرية من القيود المادية «ثوب لا يحتاج إلى كيّ»، إنها يوتوبيا المُضطَهَد، حيث تتحقّق كل الأحلام هذا الانزياح ليس إنكاراً للموت، بل تحويله إلى سلاح سخرية ضد قسوة الحياة وعبثيتها، وإلى ملاذ أخير تُختَزَل فيه كل طموحات الحرية والعدالة التي تبدو مستحيلة تحت الشمس.

«في اليومِ الأولِ

من الحياةِ

وُلدتُ وفي فمي مرارٌ

تمَّ وشمي باسمٍ ولقبٍ

سقتْني القابلةُ قطرةً مركَّزةً من الطُّقوسِ

وحقنتْني بإكسيرِ الآلهةِ

لفَّتْ جسدي بثوبٍ مزركشٍ

باللَّاءاتِ وإشاراتِ التعجُّبِ..»

وفي هذا النص «قصة فتاة من الشرق»، تتكثّف السردية النسوية في ستة أيام تشكّل زمناً رمزياً معكوساً لأسطورة الخلق؛ فبدلاً من اكتمال العالم، نشهد تفكيك الذات تدريجياً.. من الوشم بالاسم واللقب، إلى المدرسة ، إلى الزواج القسري، ثم الإنجاب بوصفه إعادة إنتاج للمنظومة ذاتها:«أنجبتُ قبيلةً من اللِّحى والأعراف»…. ذروة القسوة تظهر في اليوم السادس، حيث تمشي الشاعرة وراء جنازتها.. الموت هنا ليس بيولوجياً، بل موت الرغبة، والاختيار، والحلم.. ومع ذلك، يبقى الحلم بحياة أخرى كامناً، وهو ما يمنح النص طاقة مقاومة صامتة. هنا ثمة سرداً مُرعِباً لتاريخ امرأة مُعلَّبة في قوالب المجتمع.. وحلمها الأخير هو الأكثر مأساوية: “كنت أحلم بحياة أخرى لأحيا كما أحب!”.

” أمزِّقُ كتابَ اللاطمأنينةِ

سأبني بيتاً للقلقِ،

وأزرعُ على ضفَّتيه نخلتين

ستصلِّي النخلتان لنهرِ الفرحِ

الذي تشرَّدَ في زمنِ الطوفانِ

في نص “أمزّق كتاب اللاطمأنينة”، ثمة تناص جميل مع الشاعر البرتغالي (فرناندو بيسوا) وكتابه الشهير “كتاب اللاطمأنينة”. لكن زيتوني لا تقرأ بيسوا، بل “تمزّق” كتابه.. هذا الفعل هو تمرّد على القلق الوجودي الفلسفي المجرّد، وتحويله إلى فعل ثوري جمعي. الشاعرة تتبنّى دور المُدرّبة (“أدرّب خطواته على الهروب”، “أفجّر له نهراً ليغتسل”)، بل وتكتب على جبهته بياناً: “نحن العالقين في شباك الانتظار لا نريد الكثير.. نريد أن نصنع فخاً لأنياب المسافات”. تُختَزَل “اللاطمأنينة” هنا إلى عائق عملي يجب تجاوزه بفعلٍ ملموس، ولو كان صنع “فخ”.

“.. في الميتةِ الثانيةِ

سيكونُ الأمرُ سهلاً جدَّاً؛

تتساقطُ روحُكَ عاريةً

حتَّى من أصدقائِك

ستكونُ ممتنَّاً لواحدٍ فقطْ!

كانَ حاملاً باقةَ وردٍ حمراءَ

تمنَّيتَ لو أنَّكَ عانقتَهُ قبلَ رحيلِك

أو هاتفتَهُ حين كانَ مريضاً

لكنْ

تدركُ أنَّكَ تأخَّرتَ كثيراً..”

ثمة ملمحان جماليان في لغة هند زيتوني، الأول: المفارقة الحادّة: الفرح مع الهاوية، الطعنة الرقيقة، والموت المجاني في happy hour.. أما الثاني فهو: سخرية سوداء تخترق كل المواضيع. الحياة ثياب مضحكة وهي “المهرج خارج السيرك”. طعنة الصديق هي “موت في منتهى الرقة”. هذه السخرية هي الجدار الأكثر متانةً التي تبنيه الذات ضد الانهيار. لكن هذا الجدار يتصدّع باستمرار ليكشف عن ضعف إنساني عميق: “أخاف أن يتحوّل قلبي إلى مضخة للذكرى”، “أشعر بالوحدة والحزن”، “لست على ما يرام”. حتى في يوتوبيا الموت، ثمة اعتراف بالندم على تأخير التصالح مع صديق حامل الورود. هذه اللغة لا تسعى إلى التجميل، بل إلى كشف العبث الكامن في اليومي.. كما تعتمد الشاعرة على التقطيع، التعداد، والمشاهد المتوالية، ما يخلق إحساساً بالتشظي، يعكس تشظي الذات نفسها. هنا لا وجود لقصيدة مغلقة أو نهاية مطمئنة؛ فكلّ نص يبدو وكأنه نافذة مفتوحة على قلقٍ أكبر.

” … هذا الحزنُ

يشبهُ إعلاناتِ الدعوةِ إلى الـ happy hour

“تناولْ كأساً من شراب الموتِ

واحصلْ على الثانيةِ مجاناً…”

جدران زيتوني لا تعزل تماماً. فالحزن يتسلل، والذات “تتقاسم رغيف وحدتها مع الغرباء”. هي سرديّة لإنسانة شرقية تحاول النجاة. يأتي الشعر هنا كجدارٍ أخير، وهو نفسه النافذة التي نرى من خلالها السواد والضياع، وهو الأداة التي “تطعن الموت الذي ابتلع نصف العالم”، “جدران عازلة للحزن” ربما وأنت تُسعد وتندهش قي قراءتها، لكن في بنيتها التأملية والفلسفية؛ فالعنوان يُشكّل غواية للإبحار في يم المناخات الحزينة..