الحرية_هويدا محمد مصطفى:

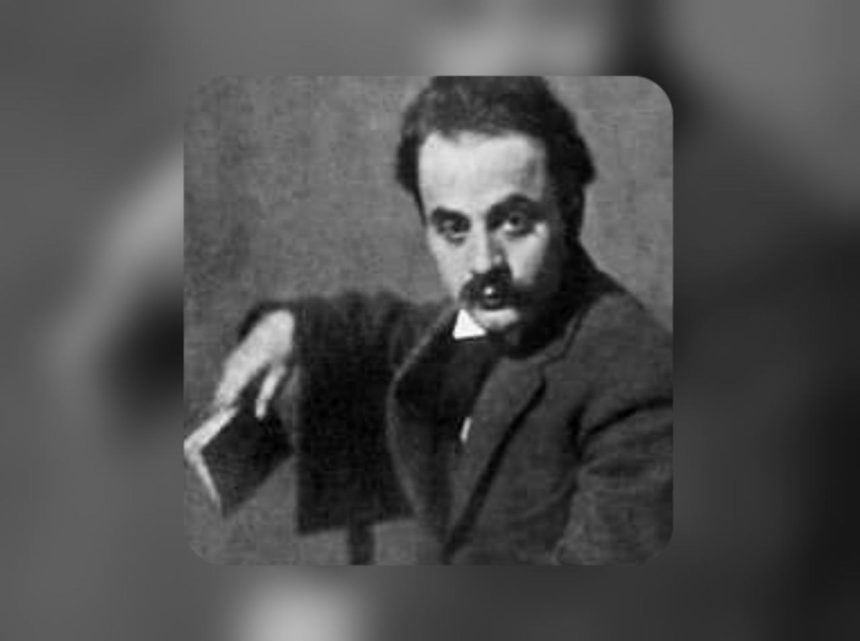

يبدو جبران خليل جبران أميراً شرقياً مرتبطاً بنصوصه أيما ارتباط, حتى يحار القارئ في هذا النسيج هل هو الرواية أم القصة؟ أم الخاطرة؟ بل القصيدة في فضاءات لا تحدها الجفرافيا، ولا يكتشفها حتى الواقف على أعتاب المجهول نفسه. وفي الواقع هو كل هذه الأجناس مجتمعة، وتظل النصوص بتراكمها المعرفي المثقل مرتبطة بجذور تاريخية وفلسفة وجودية وهذا ما نجده من خلال السيرة اللغوية في نصوصه الشعرية.

_جبران جامع أحلام آتٍ من نسل مفرداته

فجبران جامع أحلام آت من نسل مفرداته, ومعادن الجمال المبكرة التي اكتشف فيها موهبة تدلل على قراءته للأساطير، حيث التحمت طوائف مكنوناته الإبداعية معها وعكست حالته النفسية المستقلة في التجربة،من خلال السيطرة على خزان أدبي حتى كان يغلب على لغته إيقاع الخشوع الذي أسس معه مقاصد جمالية تتفوق على ركنها الأول الأسطوري وبدت الألواح والرقم التي رسم عليها ملامحه في الأسطورة شاهداً على قدرة خياله في التحليق.

_مشاهد سينوغرافية في أسطورة “عيشانا” تسرد عن قدرة جبران في صناعة سيرة جديدة للغة.

وفي أسطورة “عيشانا” مشاهد سينوغرافية تسرد عن قدرة جبران في صناعة سيرة جديدة للغة, وربما تكون الأساطير التي توزعت على النصوص هي المفاتيح التي يتمكن القارئ عبرها أن يعرف أن جبران قد قرأ “جلجامش” أولاً, الملك الخامس في الأساطير السومرية، وتحرك في ديار”أوروك” مع عشبة الخلود التي عبرت عنها الأسطورة في لغة شاعرية منضدة ومنتقاة وفقهٍ معرفي حمله سلطان التدرج في العبور نحو التاريخ وفي خضة أخرى للإمساك بنصف المفاتيح التي تعرفنا على الكنوز المخبوءة في ثنايا النصوص يبدو المشهد الأسطوري الآخر وقد فكك معادلته بمتعة ذهنية وقادة سطعت من محابرها قصة (قدموس) الذي فر إلى البر اليوناني يبحث عن أخته (أوروبا) الجميلة ابنة ملك صور والتي أنجبت أربع بنات هناك بفعل زواجها من أبناء الآلهة، لكن (قدموس) هذا لم يرحل إلى تلك الديار دون أن يؤسس لحضارة شرقية تعكس الروح المبدعة التي يتميز بها هذا النفر من أبناء الشرق فحمل معه أربعة عشر حرفاً من حروف العربية ليضع دولة أحلامه على طريقة حققت فيها(عشتار) معجزتها بإنقاذ (أدونيس)من عصا الخنزير البري..

*_تجاوز جبران خط سير الملاحم في اللغة وقدرة جادة على التماهي مع الأدوات السردية.

وتأخذنا مشاهد الإضاءة الأسطورية عبر إشاراتها الساطعة إلى وثائق تاريخية بتقنية المهندس القابض على أسرار مهنته إذ نقرأ في اللحمة التوليدية أو المعاني العصية على الذاكرة أحياناً والتي تحتاج إلى الإيماءات على الطريقة التراجيدية في البنيتين التحتية والفوقية لمجتمع الأسطورة.

*_لعلّ الأساطير التي توزعت على النصوص هي المفاتيح التي يتمكن القارىء عبرها أن يعرف أن جبران تذكر “جلجامش” أولاً.

لتطل علينا (نفرتيتي) أو (عيشانا)التي أشرنا إليها في البداية بأنها تبحث في وادي الملوك عن مقابر للعظماء، وربما يكون بحثها مضنياً أو محزناً في آن معاً لأنها لم تجد المكان الذي ترغب أن تقيم فيه مسرحها التي كانت قاعة الثيران المجنحة هي المكان الناظم لعشاء أخير في دنيا الأسطورة واستطاعت هذه النصوص أن تتجاوز الحسابات الشخصية للمؤلف وتدخل في عوالم أخرى عبر زفاف الملكة (بلقيس) أيضاً والذي لم يجعل منه جبران زفافاً سياسياً كما يظن المفسرون بل هو تجاوز فعلي لخط سير الملاحم في اللغة وقدرة جادة على التماهي مع الأدوات السرية التي دفع بها جبران باتجاه التأملية والتأويل والاستغراق كالواقف أمام القبور الجميلة متأملاً في مصيره القادم. ومن خلال المقاربات التي أدلت بها النصوص لم يترك جبران مكاناً دون أن تعبر إليه اللغة بهواء نظيف وماء نقي خاصة في عالم المحنة التي بدأت تسيطر على أدوات الثقافة المعاصرة ،فهو خبر كل الكائنات من حوله بمافيها حديث الراعي لقطيعه كما يفعل (الخيميائي)(كوالو بيللو) في روايته التي شغلت أذهان المتنورين في هذه الأيام،ويسبر عبر أسئلة الذوق الفني لماهية القضاء اللغوي بمافيه عمقه الخاص الذي يتفجر فيه الفيض من هذا النمط الحكائي الطالع من أوجاع البيئة التي يطاردها التصحر بسبب جهل القوانين التي تحتاج إليها الأرض والبحار وأماكن المارة بمافي ذلك الأزقة الضيقة، والأرصفة المتباعدة وميراثه في هذه المقاربات أنه مرتبط بزمنه النفسي وجدانياً ، وبعظة تاريخية لاتخضع فيها الشبكة المعرفية للقياس كمن يجعل من كومة الحطب واحة صغيرة للمتفرجين.

*_في خطابه المعرفي هذا يحجم عن الفراغ ويتمسك بالحكمة حتى على صعيد المقالة القصيرة.

وفي خطابه المعرفي هذا يحجم عن الفراغ ويتمسك بالحكمة حتى على صعيد المقالة القصيرة ،أو الخاطرة التي تأتي على شكل ساعة يزين بها الناس جدران البيوت وأذكر في هذا السياق ما قرأته للدكتور (عبد القادر سلامي) في مجلة الرافد بعنوان الخطاب الفلسفي واللغوي، أو ما هو بمعناها إذ يقول الكاتب في تحديد هوية النص مايلي:

*_مفاتيح النص عند جبران هي الذاكرة الناقلة للأفكار دون تجاوز التاريخ واختراق الوضع النفسي للأديب

“النص باعتباره مدونة كلامية لا بدّ لها من مفاتيح ترتبط بزمان الأديب وتاريخه ويضيف الدكتور سلامي ممهداً للدخول برأي (رولان بارت) الناقد البنيوي المعروف الذي يفرق بين الخطابين الفلسفي واللغوي: “النص تتخلله جملة من الوحدات الدالة والمفاهيم القائمة ويؤكد على النص بوصفه مدونة كلامية يعني أنه ليس صورة فوتوغرافية أو رسماً أو عمارة أو زياً، وإن استعان الدارس بفضائلها وهندستها في التحليل فالحدث يقع في زمان ومكان معينين لا يعيد نفسه في ذلك مثل الحدث التاريخي وهو يهدف إلى إيصال معلومات ومعارف ونقل تجارب للمتلقي ومن أهم وظائفه التفاعلية، كما أنه مغلق له بداية ونهاية تلك هي أهم المقومات الجوهرية الأساسية للنص ومن وجهة نص بنيوية واجتماعية وأدبية والنص هو ذاكرة ملخصة للنظام المعرفي فإن مفاتيح النص عند جبران هي الذاكرة الناقلة للأفكار، دون تجاوز التاريخ، أو اختراق الوضع النفسي للأديب أو تجاهل للمتلقين أياً كانت سويتهم المعرفيه وعبر هذا التحليل البنيوي يمكن أن نضيف بأن نصوص جبران قد لعبت الدور نفسه فهي تهدف إلى إيصال المعلومات، وتغذية العواطف البشرية، وخلقت نوعاً من التفاعل المهم في التعرف على التشكيل اللانهائي الذي قد تكون الموسيقى هي الحالة الفطرية التي تسعد بهاالنفوس، وتحقق بوجودها سعادة ما تنعم فيها الذاكرة بالإضاءة الدائمة، ولم يعد يقوى النسيان على اختصار الحدث نفسه بفعل الارتواء الذي حققته الموسيقا”..