السرد الروائي في عوالم ذياب الطائي، عوالم لا تتشابه في شخصياتها، ولا في بنيتها الروائية، ولا في موضوعاتها. خاصة حين يشكّل المكان عنصراً بارزاً في العمل بصفته بقعة سيميولوجية ذات دلالات متنوعة وبخاصة في الرواية التي تتعدد فيها الأمكنة التي تتنقل فيها الشخصيات من فضاء روائي إلى آخر. وإذا كان الروائي الأمريكي وليم فوكنر قد اكتشف جغرافية متخيلة لرواياته وسماها (يوكناباتوفا)، إلّا أن الروائي ذياب الطائي يضع لرواياته جغرافية واقعية تشكل نواة ومحوراً مكانياً لأحداث الرواي، حتى ولو كانت الفكرة متخيلة، مثلما نجد هنا البصرة مع شط العرب وزحلة اللبنانية. لعل الطائي اختار مكاناً حقيقياً لإيهام القارئ بأن أحداث الرواية حقيقية وتنتمي إلى التيار الواقعي في الرواية.

تعدّ هذه الرواية من الأعمال الأدبية التي تغوص في عمق النفس البشرية. استخدم فيها الطائي تقنية سردية حداثوية مميزة، وإطاراً مكانياً قوياً للبصرة وشط العرب ومدينة زحلة اللبنانية، وأمكنة أخرى، لبناء أمكنة في معمار الرواية.

أصوات ثلاثة

في هذه الرواية الأصوات الثلاثة استخدمت في سردها ضمير المتكلم، الضمير الأحب إلى الذائقة الجمعية لدى القراء.

يقول صوت الابن:” لن أعيش حتى نهاية الأسبوع.! قال أبي ذلك بتقريرية كعادته وهو يتخذ قراراته بصوت عميق وببطء شديد، حتى أنه كان ينطق الحروف بعفوية تدفع الى تصديقه، كانت الحروف كأنها مشدودة الى خيط خفي تنسحب فرادى ولكن من دون أن تتعرض الكلمات للتجزئة”. ص -4-

استخدم الروائي ذياب الطائي التقطيع الحداثوي في بناء روايته، فلم يذهب إلى تقسيم فصول روايته هذه إلى أرقام، أو بعناوين فرعية، إنما قسّم روايته بعناوين من متن الرواية بفصول؛ الفصل الأول( صوت الابن) الفصل الثاني (صوت الأم) ص19 – الفصل الثالث (صوت الأب).

كما نجح الروائي الطائي في خلق فضاء روائي عبر استخدام هذه الأصوات الثلاثة التي منحت الرواية ثراءً كبيراً. كل صوت يمثل منظوراً مختلفاً للواقع، وذاكرة خاصة، ورؤية للحياة.

هذه التقنية تخلق تعددية في بانورامية الرؤية، تمنح القارئ صورة شاملة للأحداث والعلاقات داخل الأسرة، وتعكس كيف أن الحقيقة واحدة لكن إدراكها متعدد الوجوه. من خلال هذه الأصوات، يتم بناء الشخصيات الرئيسية بعمق سيكولوجي. نتعرف على مخاوف الأب، وأحلام الأم وكبتها، وصراعات الابن بين الماضي والحاضر، وبين والده وأمه. فالحوار الداخلي لكل صوت يكشف عن الهوة أحياناً واللقاء أحياناً أخرى بينهم.

فلاش باك

أما النجاح الكبير الذي وظفه الروائي ذياب الطائي في استخدام (الفلاش باك) الخطف خلفاً، الذي تماهى مع المكان كحالة ذات بعد سيكولوجي. كالبصرة التي لم تحضر كمجرد مكان جغرافي بل كانت رمزاً تحمل عدة دلالات ورموز. البصرة المدينة تمثل الجذور والهوية. الحديث عنها هو حديث الذكريات بجماله ومعاناته.

وهذا المكان يدفع الحبكة إلى الأمام ويؤثر في قرارات الشخصيات. ذكريات المدينة تربط الشخصيات بماضٍ مشترك رغم تباين آرائهم في الحاضر.

في حين أن صورة الأم في الرواية هي صورة المرأة في المجتمع العربي، وكيف تتعامل مع أدوارها المتعددة؟ والتضحيات التي تقدمها، وكيف يراها الابن (كملاذ آمن) وكيف يراها الأب (كشريكة حياة). وهي في الرواية ليست شخصية ثانوية، بل محور العلاقة بين الصوتين الآخرين.

لغة شاعرية

اللغة التي يكتب بها رواياته الأديب ذياب الطائي، لغة سلسلة وجزلة تتسم بعذوبة وشاعرية حداثوية تضيف لجمال رواياته، جماليات أخرى. يقول وعبر صوت الابن: ” كانت أمي واقفة عند الباب تحيطها ظلال مزدوجة من بقايا نهار غائم، ترتفع به رطوبة ملحّية والنور الباهت المتردد المندفع عبر الشباك الذي أزيحت ستائره عن زجاج لامع تم تنظيفه حديثاً، كان في عينيها دهشة فاجعة كطفل يتلقى ضربة من شخص يحبه…،”

الأصوات الثلاثة في جوهرها استعادة للذاكرة الفردية والجماعية. إذ تحلل الرواية بعمق ديناميكيات العلاقات داخل الأسرة العربية.

“ثلاثة أصوات من البصرة” لذياب الطائي، ليست مجرد قصة عائلة، بل سيرة لأمكنة وأرواح جماعية. ويكمن نجاح الرواية في قدرتها على تحويل المكان من موقع جغرافي إلى كائن حي ينبض بالذكريات والألم والأمل، ومن خلال الأصوات الثلاثة المتعانقة، تقدم الرواية رؤية عميقة ومؤثرة للوجود الإنساني، في هذه الحياة. وهي نوافذ للبوح وأخرى للأمل.

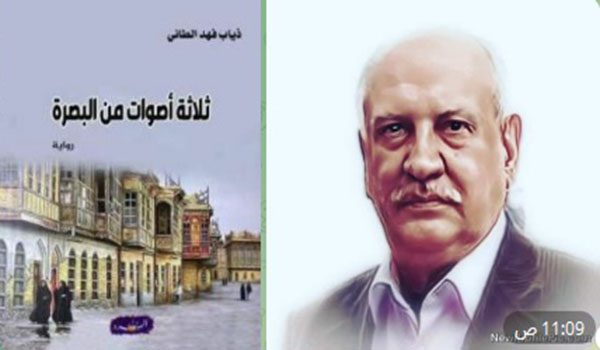

صدرت هذه الرواية عن دار السرد، في بغداد 2025 – 88صفحة من القطع الكبير.

الحرية – أحمد عساف