الحرية- لبنى شاكر:

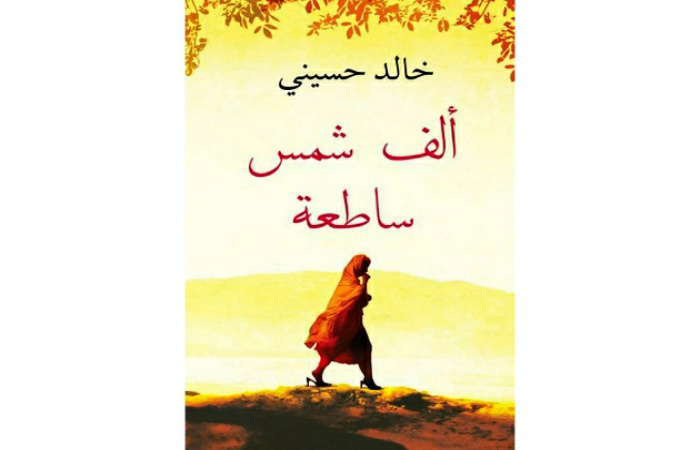

“كان عمر مريم خمس سنوات حين سمعت للمرة الأولى كلمة ابنة حرام”؛ بهذه المُباشرة يفتتح خالد حسيني روايته «ألف شمسٍ ساطعة»، مُشرعاً صفحاته لسيرة طويلة من تاريخ قريب، سمعنا الكثير عنه في نشرات الأخبار حتى كان يحتل المساحة الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام العالمية، قبيل أن يتراجع قليلاً قليلاً إلى أن عادت «أفغانستان» مركز الحدث الأكثر أهمية أو لعلّ عداد الدماء فيها، أصاب المتابعين بالملل.

«ألف شمس ساطعة»، روايةٌ عن تاريخ قريب سمعنا الكثير عنه في نشرات الأخبار، حين كانت أفغانستان تحتل المساحة الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام العالمية

يبدأ حسيني حكايته الصادرة عن «دار دال»، ترجمة مها سعود، من قرية «غول دامان»، ويجول في الرواية بين عدة مناطق أفغانية، من دون أن يفوته استحضار العاصمة «كابول»، ولا سيما في سيرورة انتقال البلاد من حكمٍ إلى آخر، لكن ما يجعل من «ألف شمس ساطعة» رواية ناجحة ليس فقط أرقام المبيعات الهائلة لها منذ صدورها قبل أعوام وترجمتها إلى عدة لغات فحسب بل قدرتها على التقاط تفاصيل يومية من حياة نساء أفغانيات، وُلدن في فترات زمنية مختلفة وعاصرن أحداثاً سياسية واجتماعية متباينة لكنهن في كل مرة كن يدفعن أثماناً ويعشن آلاماً وطعنات ساقتها ظروف عديدة إلى موطنهن.

يضعنا حسيني بلا مواربة مع «نانا» خادمة في أحد بيوت الأثرياء، يرفض سيدها «جليل» الاعتراف بها كزوجة ولا سيما بعد أن تحمل بطفلته، مفضلاً منحها منزلاً نائياً في «غول دامان» بعيداً عن أسرته والمقربين منه. هناك تولد «مريم» الشخصية المحورية الأولى في الرواية، والتي ستنتقل بين أماكن عديدة قبل أن ينتهي بها المطاف شنقاً، وهي النهاية غير المتوقعة، التي يسوقها حسيني مرات كثيرة لشخصياته، ومن بينهن «ليلى» النموذج الثاني الرئيس في العمل.

أجمل ما تُقدمه «ألف شمس ساطعة» مراحل منوعة للعلاقة بين المرأتين: فـ «مريم وليلى»، ستلتقيان في زمنٍ هادئ، الأولى زوجة صغيرة والثانية طفلة على يد أمها، وفي زمن آخر سيجمعهما منزلٌ واحدٌ كضرتين، تُصارع مريم للحفاظ على زوجها وتقبل به الثانية مكرهة، لاحقاً ستبدوان أكثر من صديقتين، وأكثر أيضاً من أختين أو أم وابنة، وهي العلاقة التي يبرع حسيني في توصيفها بحدودها الروحانية الأوسع، عندما يصور لنا وحشية الزوج «رشيد» ومحاولته خنق «ليلى»، وكما يصف حسيني تصرف «مريم»: رفعت مريم المجرفة عالياً، رفعتها أعلى ما تستطيع، قوستها حتى لامست ظهرها، قلبتها لتكون الحافة الحادة عمودية، وبينما فعلت هذا، خطر لها أن هذه هي المرة الأولى التي تُقرر بها مجرى حياتها، ومع هذا هوت “مريم” بالمجرفة، هذه المرة، منحتها كل ما تملك من قوة.

بمثل هذه القوة، تنقلنا الرواية من حدث إلى آخر عبر نساء كثيرات «جدات، أمهات، معلمات، زوجات، جارات، صغيرات، خادمات»، كن مؤمناتٍ بأن المرأة تستطيع أن تكون ما تريده في أفغانستان لكنهن ينتقلن خلال سنوات من القتال إلى حكم طالبان، حيث يُمنع على البنات الذهاب إلى المدارس ويُمنع العمل على المرأة والسير في الطريق وحيدة، وسيمُنع عليها الضحك أيضاً، لكن ما تعيشه النساء من انتهاكات لا يتعلق دائماً بما يستجد سياسياً واجتماعياً ودينياً لأن «الرجل سيشير بأصابع الاتهام إلى المرأة كما تشير البوصلة دائماً إلى الشمال» مثلما يكرر الكاتب.

أجمل ما في الرواية أن حسيني لا يتهم أحداً ولا يهاجم معتقداً أو فئة، لكنه ينقل ببراعة جزئياتٍ متناهية الدقة وإشاراتٍ يصعب تجاوزها

أجمل ما في الرواية أن حسيني لا يتهم أحداً ولا يهاجم معتقداً أو فئة، لكنه ينقل ببراعة جزئياتٍ متناهية الدقة وإشاراتٍ يصعب تجاوزها، حين يحكي ما يطرأ على الأمكنة والشخوص من تحولات، وكأنها تتماهى من دون قصد مع ما يحدث حولها، من ذلك وصفه المشفى النسائي في فترة حكم طالبان «المغسلة المشروخة والجافة، الكفوف الجراحية الملطخة، الأدوية المفقودة، غرفة العمليات القذرة»، وفي وصف الميتم في الفترة ذاتها، يقودنا الكاتب بين برك الماء والبول، الروائح العفنة والجدران المشققة، الإطارات القديمة وكرة السلة المفرغة، الغرف العارية والنوافذ المغطاة بأغطية بلاستيكية.

في صفحاتٍ كثيرةٍ تظهر أفغانستان بقعة لا تصلها الشمس، بائسة مقهورة، كُتِبت عليها الفواجع، لكن حسيني يبحث عبر شخصياته عن أي ضوء، مهما كان باهتاً، لذا ستعود ليلى وعائلتها إلى «كابول»، على أمل أن يستطيعوا إكمال حياتهم ليس فقط تحت شمس واحدة بل ألف شمس تختبئ خلف جدران أفغانستان، وهو ما ينتظره الناس أينما كانت الحرب.